温湿度データ公開①-冬編―

みなさんこんにちは。periwinkleの深澤健です。

また一段と寒くなってきましたね。

インフルエンザの感染ピークが例年より1か月ほど早いというニュースを見ました。ご近所のご家族は先週全員インフルになってしまったと言っていましたし、うちの子も昨日急に40℃近い発熱をしてしまいました。今日病院へ行きましたがやはりインフルエンザ。

病院も診察待ちの人で大行列になっており、今まで見たことないくらい混雑していました。流行を肌で感じた1日でした💦

前日夜は普通にサッカーしてたのに…

実測値公開

さて前回のつづきです。

高気密・高断熱住宅といえば『夏涼しく冬あたたかい』。ホントにそうなのでしょうか。Ua値やC値といった数値で表されてもイマイチピンとこない。その気持ちとってもよくわかります。ですので実際の住まいで温湿度を実測したデータを見て頂きたいと思います。

今回の実測したのは私の自邸です。

建物の条件としては前橋市内で若干角度があるものの南向きと言っていいでしょう。南側に道路、東側にも水路を挟んで道路があります。

Ua値は0.33、C値0.4、ηAC値1.3、ηAH値1.9といった性能値です。

黄色矢印がVENTsanで換気風量は2(MAX4)。青矢印は局所換気となっています。計測はSwitchbotの温湿度計を使用しました。

2階吹き抜けのハニカムスクリーンとリビングのカーテンは閉じたままの温湿度となっています。また、この日は洗濯物を脱衣室内で除湿器を使用して乾かしています。

実測結果と考察

今週は、『冬』の実測値を公開したいと思います。

実測したのは2024年の12月22日(日)と23日(月)の二日間。22日は朝から外出し、20時頃帰宅しています。23日は平日でしたので、子供たちは幼稚園に、大人は仕事に行き、17時頃妻と子供たちが帰宅しています。

2階の寝室は南面のカーテンを開けていたので、日中室温が上昇しています。リビングは南面のカーテンと吹抜のハニカムスクリーンを閉じたままでしたので、思ったより室温が上がりませんでした。それでも日中20℃以上は余裕でキープできています。

冬は1階の6畳用壁掛けエアコンを基本的には使用していますが、使用時間も短く済んでいます。もしインフラが止まっても、日射熱の取得を積極的に行えばあたたかく過ごせそうです。

相対湿度と絶対湿度

続いて湿度も見ていきます。とその前に温度と湿度の復習と行きましょう。

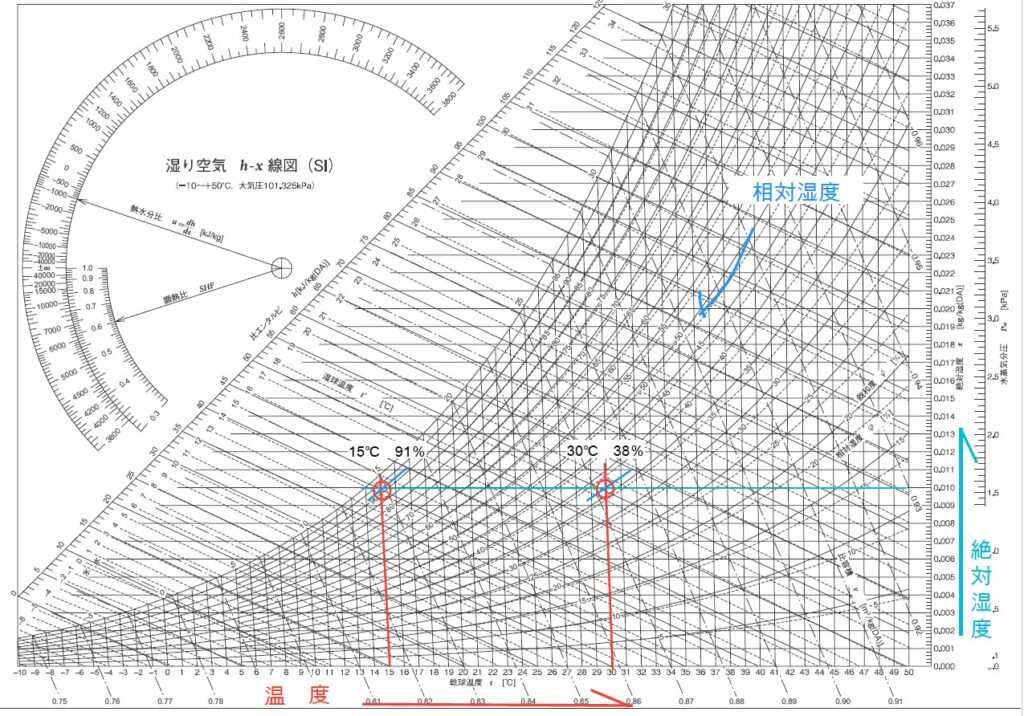

下に示したのは「湿り空気線図」です。空気の温度と水蒸気を1つのグラフに表したものです。

湿度には「絶対湿度」と「相対湿度」があります。

「絶対湿度」は空気中に含まれる水蒸気の量。「相対湿度」とは、ある温度の空気が含むことが出来る最大の水蒸気量(飽和水蒸気量)に対して、実際の水蒸気の量を%化したものです。一般的に「湿度」というと相対湿度を指します。

飽和水蒸気量は温度が上がる毎に大きくなっていくので、例えば上記のグラフのように同じ量の水蒸気量(絶対湿度)を含んでいても気温が上がると相対湿度は下がり、気温が下がると相対湿度は上がります。

同じ水蒸気量で12℃程度まで温度が下がると相対湿度が100%を超えますので、結露してしまうというわけです。これを単純化したものを中学二年生の時に理科の授業で、皆さん教わったはずなんです。なんとなく温度と湿度の関係を思い出して頂いたでしょうか。

以前のブログも参考にどうぞ↓

12月の湿度

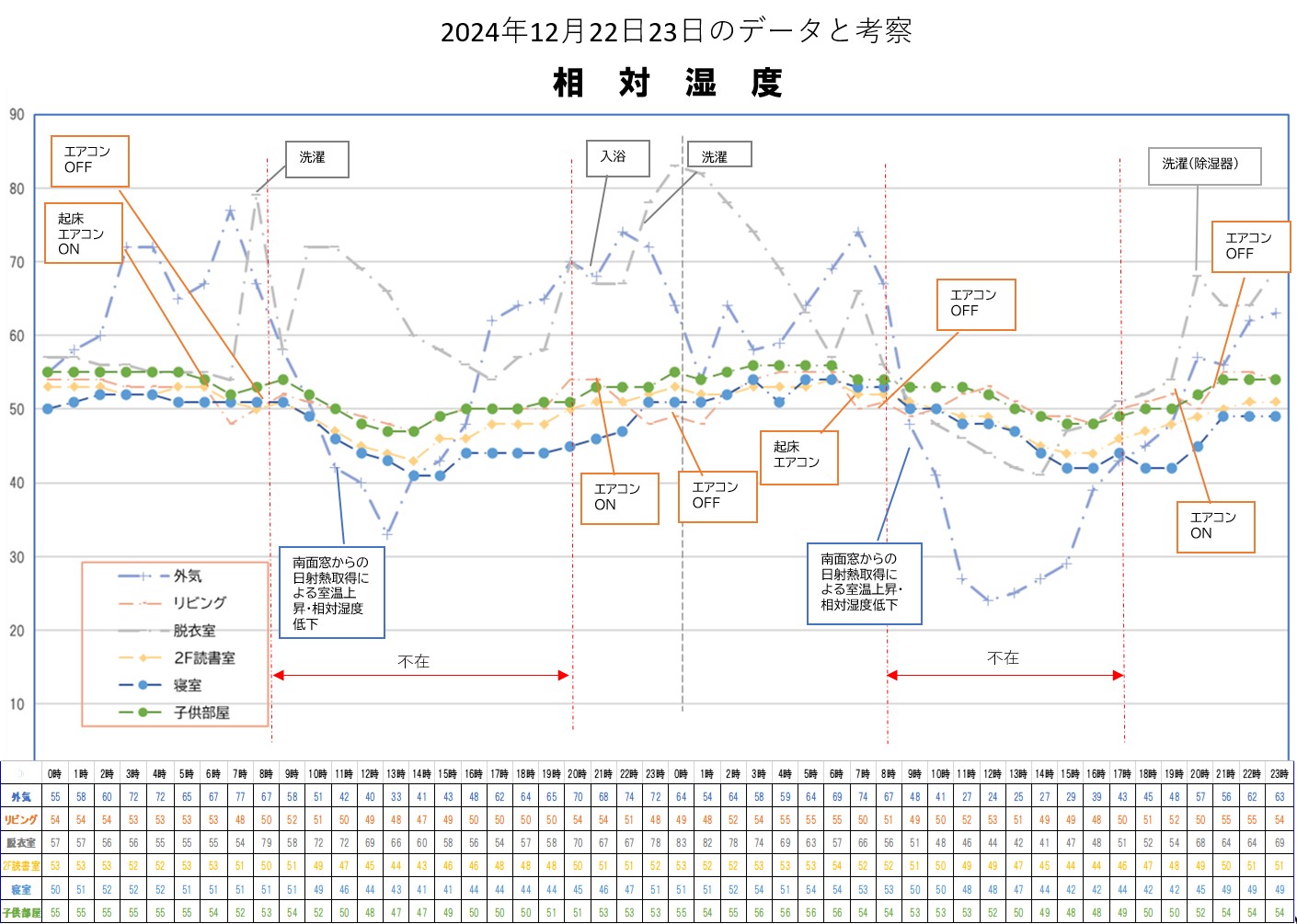

では実際の湿度を見ていきましょう。まずは相対湿度から。相対湿度はパーセントで示します。

リビング、読書室、寝室、子供室の相対湿度は60~40%の間を行き来していて、多少の差はあるものの同じような動きをしています。寝室は前述のとおり南面からの日射熱取得があり、気温が上昇したために相対湿度も他の部屋に比べてると変化具合が大きいですよね。

脱衣室だけ、ほかの部屋と全く違ったグラフになっていますが、この日は脱衣室に洗濯物を干して除湿していたので、このような推移になっています。

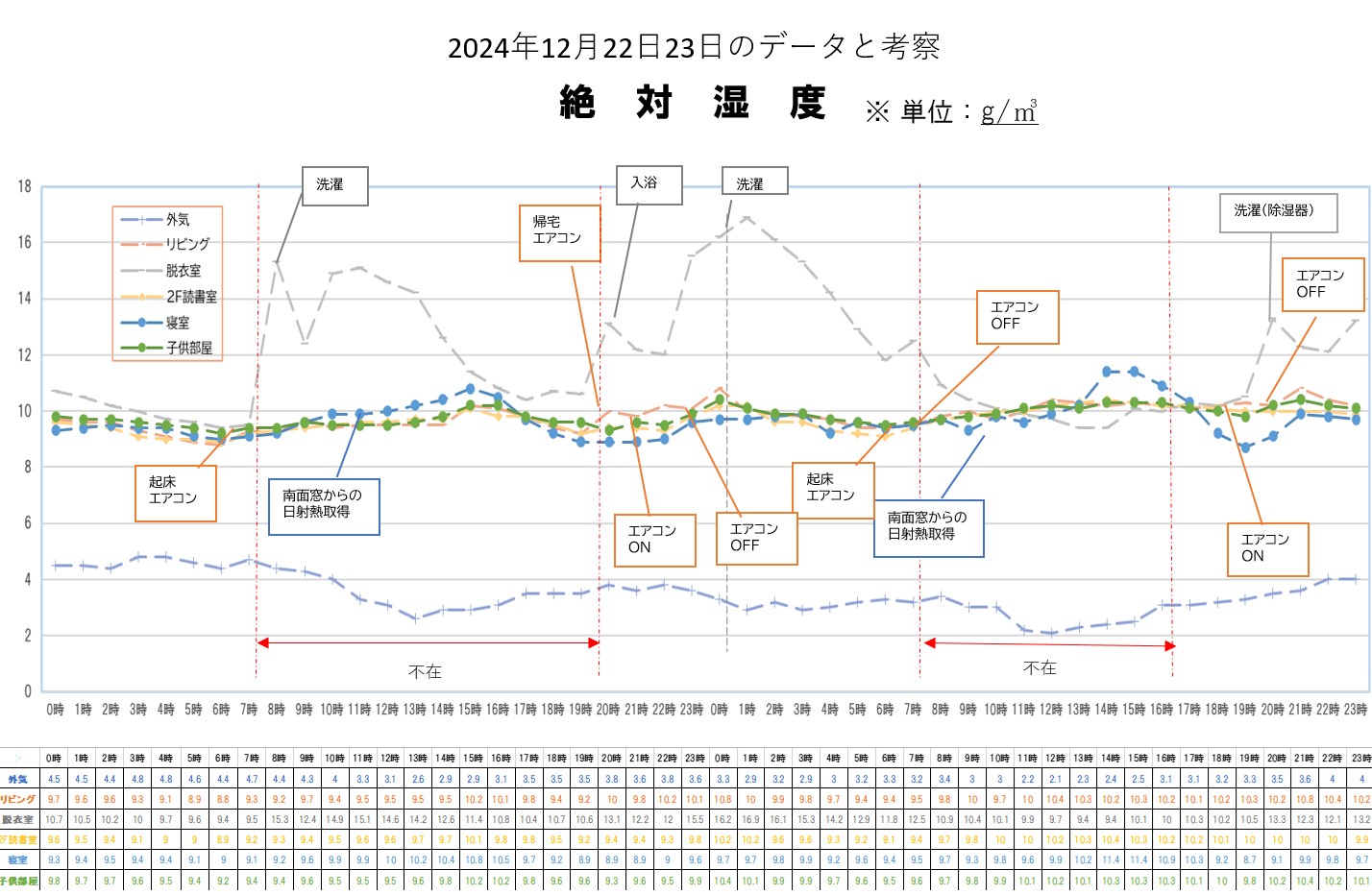

続いて絶対湿度も見て見ましょう。

絶対湿度は全部屋(脱衣室を除く)ほぼ同じ値で動いています。外気は平均3.8g/㎥位だったのに対し、室内は平均すると9g/㎥位でしょうか。外気の乾燥した空気に対して、室内の水蒸気量は倍以上あり安定しています。相対湿度だけのデータ比較ではわからない部分です。

とは言え、「絶対湿度」といっても何となくピンと来ないですよね。

快適な湿度はいくつ?

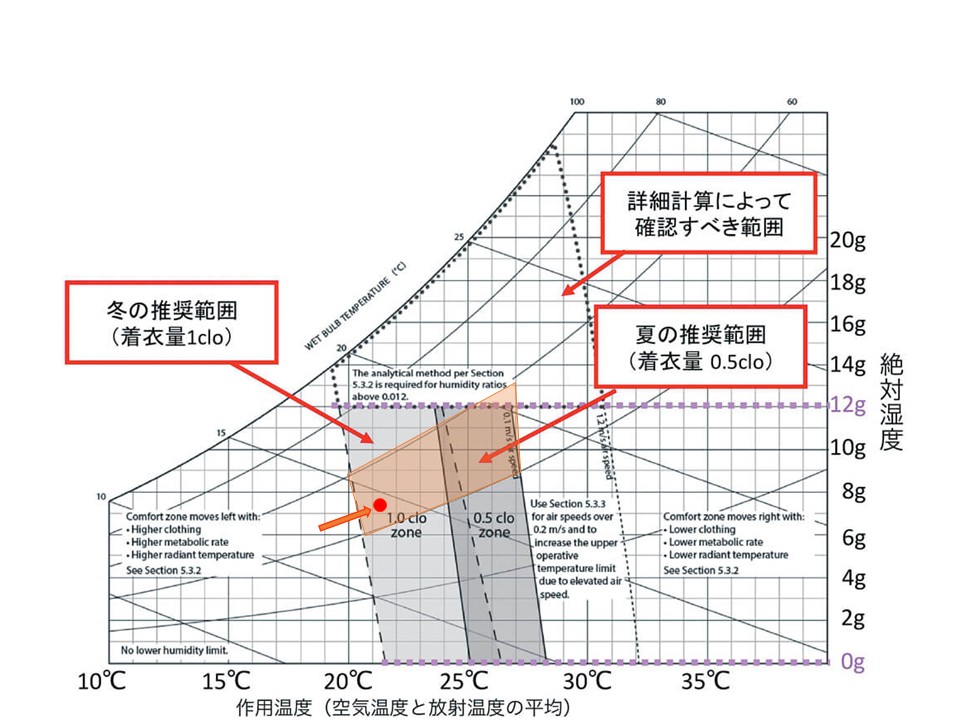

室内の相対湿度は40~60%の間を推移していました。厚生労働省の建築物環境衛生管理基準では、相対湿度は40%以上70%以下としています。世界で最も権威のある空調設備学会であるアメリカ空調学会(ASHRAE)では下記のようなグラフを示しています。快適な温度を垂直線、絶対湿度を水平線で表記しています。

室内の絶対湿度の平均が約9g/㎡としましたが、このグラフでは単位が異なっています。変換すると凡そ7.5g/g(DA)となります。オレンジの部分が相対湿度40~60%の部分です。今回の実測日は、暖房時間も少なく加湿器の使用もありませんが快適エリアにバッチリ入っていました。

外気の絶対湿度が約3.8g/㎥≒3.1g/g(DA)ですので、その空気が換気によって入ってきても湿度が激減しないのは、高い気密性とVENTsanが熱交換時に湿度も交換をしてくれている事が要因になっていることは間違いないでしょう。

高気密高断熱は乾燥すると言われていますが、心配するような結果にはなりませんでした。むしろ及第点と言えるのではないでしょうか。

ちなみに、室内が過乾燥になるとこのような影響が出てきます。

・相対湿度25%以下になると鼻腔の乾燥を感じる。ゴミやウィルスの除去が難しくなり、風邪をひきやすくなる。

・低相対湿度+早い気流下の条件がそろうとドライアイの症状が出やすい。相対湿度20~30%でコンタクトに塵が付着しやすくなる。

・相対湿度35%辺りから静電気が多く発生する。

※YouTube JJJ-channel 田辺新一教授(早稲田大学創造理工学部建築学科)のお話より抜粋

あれ?インフルエンザは関係ないの?と思った方もいるかもしれません。

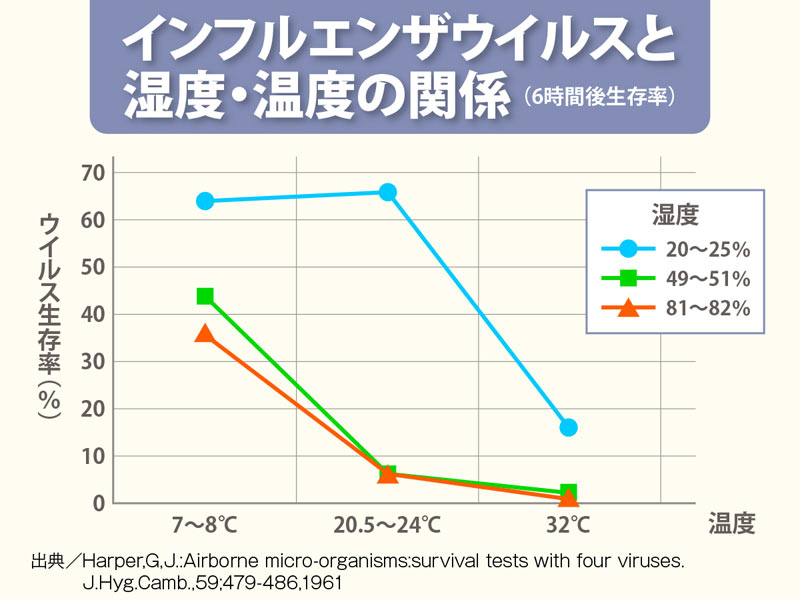

インフルエンザ予防の為に冬は加湿しているという人は多いですよね。確かに高湿な環境ではインフルエンザウィルスは生存時間が短い為に「湿度50%以上」という予防方法が日本では重視されている様です。

しかし、海外では加湿は「予防の手段」としてはみなされていないそうです。海外では

・ワクチン接種

・菌の拡散予防

・薬の服用

の3つがインフルエンザの「予防手段」。ウィルスによって湿度への反応が様々で絶対ではない事が理由なのかもしれませんね。

さらに快適にするために

Ua値0.33、C値0.4の住まいの温度環境-冬編―はいかがでしたでしょうか。

温湿度共に家全体がほぼ同じ動きを示していましたし、居室間の温度差が小さいことで、ヒートショックの予防にもなっています。温度のバリアフリーで、室温のストレス無く何十年も暮らせる事は本当に幸せです。

数値的にも温度・湿度ともに合格点だった言えますよね!

さらに熱的環境を向上するなら、

・南面の窓から積極的に日射熱取得する(室温の上昇)

・入浴後、お風呂の暖気と水蒸気を居室に循環させる

・洗濯物を吹き抜けに干し加湿する

など、設備投資をせずに自分なりの快適を追求していけそうです。

高気密・高断熱住宅を手掛けるものとして、実際の温湿度を計測し、問題や課題を洗い出し、改善策を見出して再度検証する。より快適で豊かな暮らしを実現する為にPDCAを回す事は必要な事です。

次回は―夏編―です。お楽しみに。

今週もブログを読んでいただきありがとうございます。さて、我が家はこれからマスクと消毒とうがい薬で家族内の感染拡大を予防したいと思います。住まいの温湿度がその後押しをしてくれるのは本当にありがたいですね☺

深澤

JJJ-Channel 56

https://www.youtube.com/watch?v=iC6PG6NoM5M

前真之のいごこちの科学 vol.016

https://www.replan.ne.jp/articles/11677

periwinkle

-Simple Sustainable Serenity-

シンプルでゆったりと続いていく穏やかな暮らし

ペリウィンクルは群馬県前橋市で、高気密・高断熱住宅の新築・リフォーム・リノベーションの設計、施工を行っています。

耐震等級3(許容応力度計算)・UA値0.34・C値0.3・自然素材・工務店

前橋市・伊勢崎市・高崎市・みどり市・桐生市・玉村町

このブログを書いた人

深澤 健(ふかさわ けん)

1982年生まれ

家族…………妻、息子、娘、ドジョウとメダカとテトラ、カブトムシとクワガタ(夏のみ)

好きなモノ……コーヒー、美術館、ラジオ、ウィスキー、スポーツ鑑賞

動物占い………ペガサス

仕事……………住宅設計、現場監理

資格……………2級建築士・環境省うちエコ診断士・暮らし省エネマイスター・木構造マイスター準1級