季節の変わり目、断熱と気密を改めて

皆さんこんにちは。periwinkle の深澤健です。

もう11月も半ば。あっという間に年末ですね。

先日、自宅近くのサッカー場で息子のサッカー練習があるという事で付いていきました。夜6時からでしたので、サッカーをやっている息子は別として、付添いの我々は寒さとの戦いといったところ。帰ってくる頃にはすっかり身体は冷え切ってしまいました。

家に着き、ドアを開けるとほんわかあたたかい玄関。家に入った瞬間「ぽかぽかあったかーい」と息子。改めて高気密・高断熱住宅の恩恵を受け感動したのでした。

今回のブログは冬を前に改めて「高気密」「高断熱」についてまとめていきたいと思います。長くなりそうです。秋の夜長にお楽しみください…。

断熱性能=保温性能

まずperiwinkleの基本仕様を改めて見直しましょう。

Ua値は0.34W/㎡・K以下とし、C値は0.3㎠/㎡以下を目標値としています。

Ua値は断熱性能を表す数値です。Ua値は小さいほど断熱性が高い事を示します。

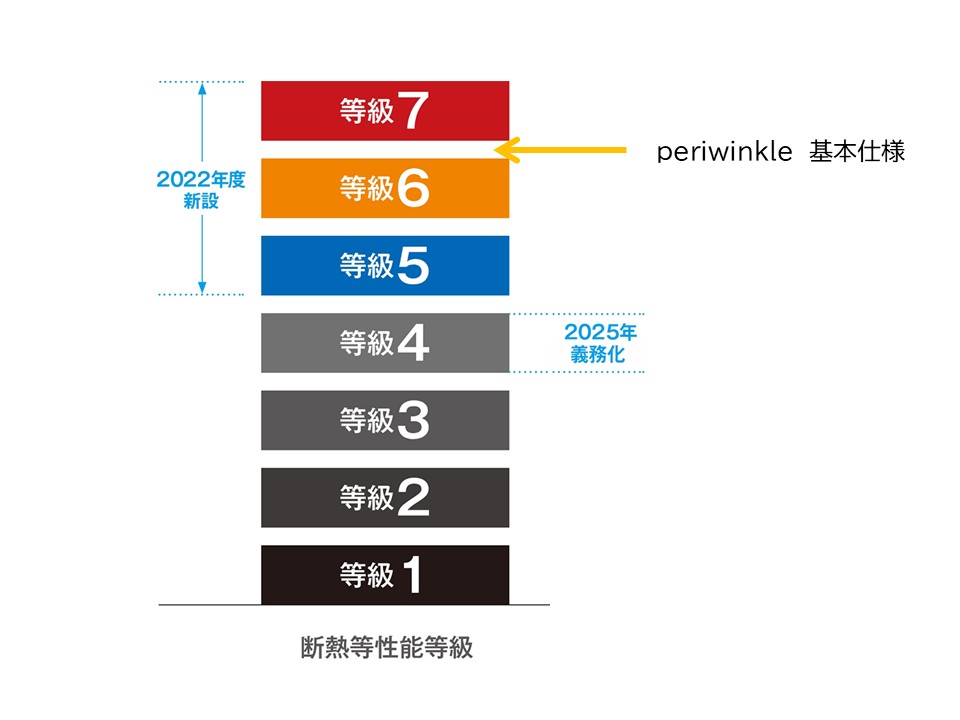

2022年に断熱等性能等級に5・6・7が新設され、既存の等級4を上回る上位等級が設けられました。しかも3段階も!2025年に等級4の義務化が実施されたことで、今まで最高等級であった等級4が2025年からは最低基準となりました。

前橋や高崎、伊勢崎あたりは「6地域」という温暖な地域に属しています。前述のとおり、periwinkleの基本仕様はUa値0.34以下としています。6地域の等級7のUa値が0.26、等級6が0.46ですので、periwinkleの0.34は等級6.5といったところでしょうか。

ですが「Ua値」って言われても何かピンとこないですよね。私も10数年前に建築の仕事に就いた頃はそう感じました。当時は「Q値」という数値が使われていました。「Q値○○」「Ua値○○」と言われても、何となくスゴイんだろうな位にしか感じられなくて。他に目安になるものはないかと思っていた時に出会ったのが「室温シミュレーション」です。

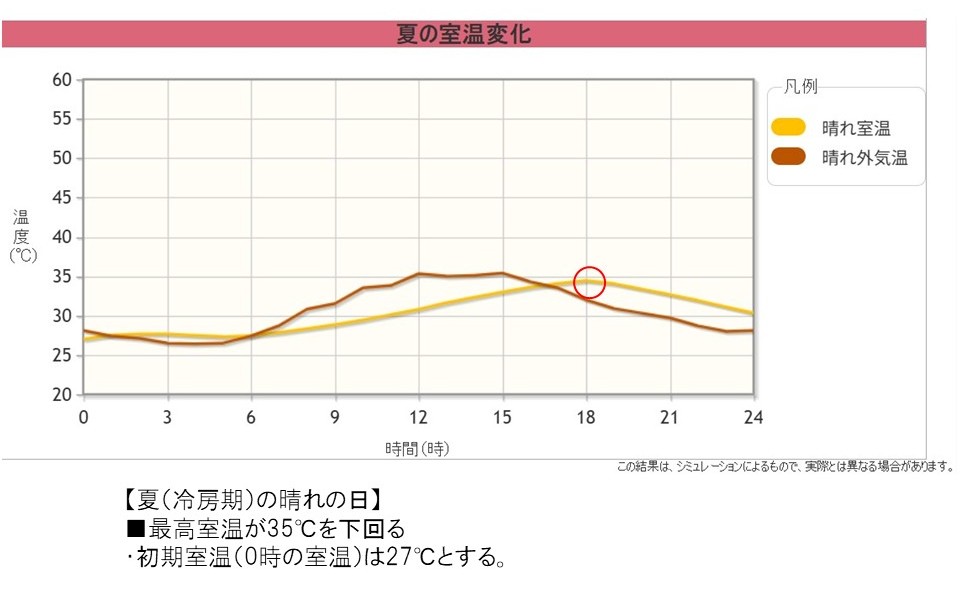

冬と夏で目標を設け、建物ごとにシミュレーションを行います。これは無暖房、無冷房のシミュレーションになっており、ここに定めた目標は万が一災害などでインフラが止まっても自然の力(太陽の光、熱、風)で過ごせる事を想定した数値です。仮に真冬や真夏のような過酷な状況であってもヒートショックや熱中症というリスクを軽減できる数値としています。

日常でも冬の朝6時(起床する時間帯)に15℃以上あればストレスなく起床できると考え、断熱性能を検討していきました。建物ごとに面積や形状、窓の大きさも変わりますのでいくつもシミュレーションをし、安定して条件をクリアできる性能としてperiwinkleの基本仕様を『Ua値0.34以下』としました。

※冬の最高気温と夏の条件は断熱性能だけでなく窓や日射遮蔽も関わってきますので、それはまた別の機会にブログで。

室温で考えると感覚的にもよくわかるりますよね。

シッカリと断熱し、日よけを含めた窓の設計を丁寧にやっておけば災害時でも避難所生活ではなく自宅で過ごす事ができそうです。

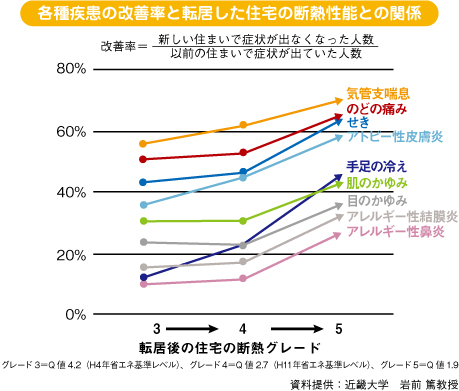

また、高断熱は健康に繋がるという事で、最近はテレビや雑誌等のメディアでも取り上げられ世間でも注目されています。近畿大学の岩前教授の有名な調査結果を載せておきます。

少し解説をすると、3万5千人を対象に引っ越し先の断熱グレードによって健康にどのような影響があったかを示すグラフです。

断熱グレードが上がると様々な疾患の改善率が上昇しています。このグラフの「グレード5」はQ値=1.9とありますので、Ua値に換算すると概ね0.6程度といったところです。先の「断熱等級5」と同等と考えて良いでしょう。そう考えると、等級6、7の住まいとなると更なる好影響が期待できます。

加えて、1日を通して室内の温度差(最高室温と最低室温の差)が10℃以内でかつ、部屋間の温度差が少ない家とそうでない家に住んだ時とで、1日あたり約3,600歩の差があるという研究結果もあります。家全体を高断熱化して1日中あたたかい家に住む事で、不足しがちな冬の運動量を改善できるというメリットもありますね。

昔から「低温は万病の元」と言われていますが、それを解決する一つの方法として住まいの高断熱化は大きな意味を持っていますよね。そこにいるだけで健康に暮らせるなんてご家族にとっても大きな財産になるはずです。

実は大事な気密性能

前述した高断熱化に関しては、ここ数年リフォームでも大きく注目されています。ですがいくら高断熱化しても気密性が悪いと高性能住宅とは呼べません。ここからは気密性について少しまとめていきたいと思います。

PC上の計算で求められるUa値に対して、気密性能を示すC値を「目標値」としているのは、現場での手作業となる為です。手作業となる=建物ごとに異なる施工となる為、全棟で気密測定が必須となります。

一般的にはC値1.0以下が「高気密」にカテゴライズされていますが、periwinkleの基本仕様は0.3以下(以前は0.5以下)、periwinkleの過去の実績を見ても0.2~0.4㎠/㎡となっています。

C値は簡単に言えば家の隙間の大きさです。C値が小さい=隙間が小さいと言い換えられますね。ちなみに気密をあまり意識していない建物ですと新築でもC値3.0~4.0になっている事が多いとか。

C値には国の基準は存在していません。

高気密のメリットというと、一つは冷暖房の効率が良くなります。隙間風を感じる家では、せっかくエアコンやストーブであたたかくなった部屋の空気が逃げてしまったり、冷たい空気が入ってきてしまいます。

もう一つはきちんと換気が出来るという点です。今の新築住宅では24時間換気が義務付けられています。ほとんどのメーカーの換気システムはC値1.0以下を前提として換気計算をしています。ですのでC値が1.0を超えるような隙間の多い建物ですと、計画通りに空気が動かず、隙間から空気が入ってきてしまう事で想定通りの換気が出来ないわけです。

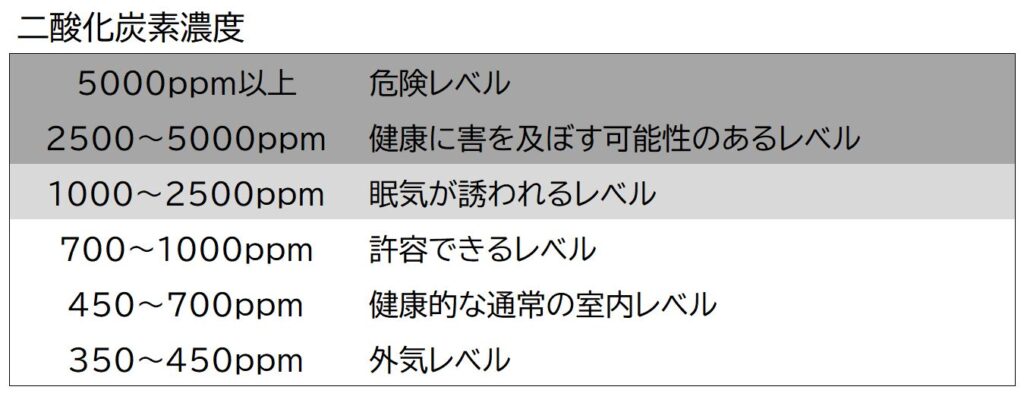

逆に言うと、隙間風が入ってこない(入ってきにくい)高気密高断熱住宅は、『24時間換気が必須』という事になります。しっかりと24時間換気で換気し、二酸化炭素濃度1,000ppm以下をキープしたいところ。

普通に暮らしていて2,500ppmを超える事も稀かと思いますが、友達や親せきが集まったり、換気システムを止めてしまっていたりすると絶対にないとは言い切れません。寝室など狭い部屋で人口密度が上がると(例えば子供と4人で寝る等)排出される二酸化炭素も増えるのでドアを開けておく等、部屋ごとというよりは家全体で空気の流れを考慮する必要があります。

また、高気密高断熱住宅では、石油ストーブやファンヒーターの中で、室内の空気を使い燃焼し排気も室内に排出する「開放型」の暖房機器は絶対に使用しないでください。薪ストーブやペレットストーブなども同様です。

どうしてもエアコンは使いたくないという方は、ファンヒーターでも「FF式」、薪ストーブでも燃焼室に直接外気を流入できるタイプがありますのでそちらを検討してみてください。

24時間換気システム

換気の話になったので、24時間換気の意味とperiwinkleの基本仕様であるヴェントサン(VENTan)についても少し解説しておきます。

まず24時間換気について。

住宅の高断熱高気密化によっておこるシックハウス症候群や室内空気の汚染を防ぐために義務付けられたものです。窓を開けての換気ではなく、所謂「換気扇」を使い24時間換気をするシステムです。

住宅に於いて換気は、新鮮な空気が汚れた空気を「押出す」のではなく、原則として「「希釈」であり新鮮な空気によって汚染された空気を薄めるイメージです。

例えるなら、麦茶の入ったコップに水を加えて薄めていくのが希釈換気です。1杯の麦茶に対し1杯の水を入れても完全にはキレイになりませんよね。さらに、室内にいる「人間」は二酸化炭素を出し汚染を続けているわけですから、空気を循環させ希釈するために1日中稼働させておくのが基本となります。

そしてVENTsan。

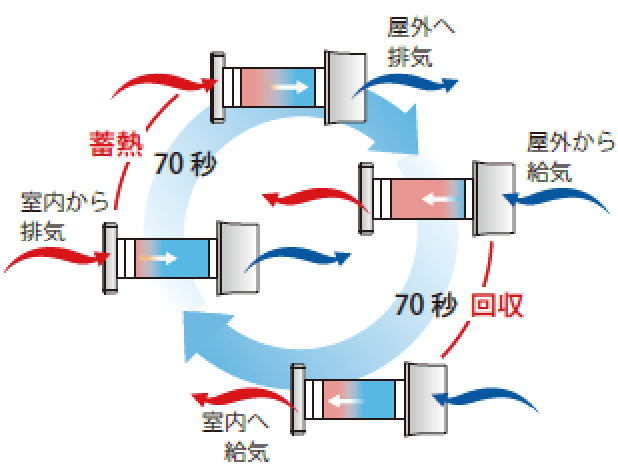

VENTsanは壁に付けるタイプのドイツ製の第一種換気システム(給気も排気も機械換気)です。壁に設置する為、天井裏や床下にダクト配管を必要としない「ダクトレス第一種換気システム」となっております。

構造はシンプルで、壁内にはファンが設置されており、ファンの回転方向が70秒ごとに切り替わることで給気と排気を繰り返します。2台1セットで1台が給気している間はもう一台は排気、それが70秒ごとに切り替わります。ファンよりも外気側にある蓄熱エレメントが熱交換の役割をはたしており、空気が蓄熱エレメントを通過する事で蓄熱・回収をしてくれます。

例えば冬、あたたかい室内の空気(仮に20℃として)が外に排出される際、空気はエレメント内を通過しながらエレメントをあたため熱を蓄えます。70秒後にファンの向きが変わると外気(仮に0℃)がエレメントを通過して室内に入ってきます。0℃の外気は蓄熱されているエレメントの中を通過しあたためられ、室内に入ってくるときには16℃程度になっています。真冬に冷たい空気、真夏に暑い空気がそのまま室内に入ってくるのを防いでくれるというわけです。

それぞれのファンには温度センサーが付いており、室内に入ってくる温度が一定以下に下がると自動で室内の空気を使い蓄熱エレメントを暖めなおします。暖かい風を通過させることで結露や凍結も予防しています。

室内にコントローラーを設置し、そのコントローラーで最大8台まで制御しています。私の自邸は1階に2台、2階に2台の計4台使用しています。

CO2デマンドコントロール機能があり、CO2センサーと連動して、部屋の中のCO2濃度が増える(1,500ppm)と風量を強制的に上げて快適な空気環境を保ってくれます。上がCO2センサー、下がコントローラーです。

また、基本構造に大きな変更をせず機能のアップデートをし続けながら、販売開始から25年以上が経過しても初期の部品を供給し続けているのがスゴイところ!約10年で部品の供給を辞めてしまうメーカーが多い中で、長く安心して使って頂く事を考えているところが素晴らしいですよね。

パーツ1つ1つが分別でき、リサイクル可能な点も地球環境に配慮されています。

新築住宅をつくるからには100年住み継いで頂きたいと考えている私にとって、非常にシンプルな設計でありファンやフィルターの交換も容易で長期的なサポートを受けられるという事は非常に大きなポイントです。シンプルなモノだからこそ、長期的な使用に最適だと考えています。

今週は断熱、気密、換気について綴りました。実は本題は次回になります。

というわけで、来週のブログでUa値0.33、C値0.4(0.36)、ダクトレス第一種換気システム、壁掛けエアコンを採用した自邸の実測結果を公開したいと思います。

・ダクトレスは空気が循環しなそう。

・Ua値0.33の性能とリアルな温湿度ってどんななの?

・夏のエアコンの効き具合は?

などなど、気になる方は来週のブログをお楽しみに。

今週もブログを読んで頂きありがとうございます。長々とお付き合いいただきありがとうございました。

読んでいる途中に眠くなったら、私の文章がつまらないのではなく、お部屋の二酸化炭素濃度が高いのかもしれません。(笑)

深澤

YKKap 省エネ上位等級の新設で、家づくりが変わる。

https://www.ykkap.co.jp/consumer/satellite/products/articles/shoene-joitokyu/

岐阜県立森林文化アカデミー

https://www.forest.ac.jp/academy-archives/morinos-archi60/

エディフィス省エネテック

https://edfs.co.jp/product/ventosan/

岩前教授コラム

https://dannetsujyutaku.com/serial/column/1_index/1_02

periwinkle

-Simple Sustainable Serenity-

シンプルでゆったりと続いていく穏やかな暮らし

ペリウィンクルは群馬県前橋市で、高気密・高断熱住宅の新築・リフォーム・リノベーションの設計、施工を行っています。

耐震等級3(許容応力度計算)・UA値0.34・C値0.3・自然素材・工務店

前橋市・伊勢崎市・高崎市・みどり市・桐生市・玉村町

このブログを書いた人

深澤 健(ふかさわ けん)

1982年生まれ

家族…………妻、息子、娘、ドジョウとメダカとテトラ、カブトムシとクワガタ(夏のみ)

好きなモノ……コーヒー、美術館、ラジオ、ウィスキー、スポーツ鑑賞

動物占い………ペガサス

仕事……………住宅設計、現場監理

資格……………2級建築士・環境省うちエコ診断士・暮らし省エネマイスター・木構造マイスター準1級